DramaThe Sopranos

O David Chase é uma personagem estranha. Tem um currículo invejável que passa por obras de televisão de culto onde escreveu episódios de, entre outros, "Alfred Hitchcock presents..." e "Northern Exposure" e mesmo assim, mesmo estando entre os mais promissores argumentistas e produtores norte-americanos, acaba por ficar na televisão a preparar as suas séries com uma metedologia incrível como se o argumento de cada episódio tivesse a chave para a boa qualidade da mesma. E depois, em 1999 lança a bomba em formato Tony Soprano que no fim parecia uma espécie de versão serializada das obras do Mario Puzo embora consciente que a "cosa nostra" de agora era diferente da do pós-Vietname. O resultado é em tudo uma série do mais completo que há e que parte de uma ideia base incrível - Tony Soprano é um patrão da máfia em Newark e tem que tratar de problemas da sua família e da sua "família" tendo como apoio as sessões com a sua psicóloga. Tony é o anti-herói perfeito mas não é nada sem o leque de personagens secundárias que o circundam, aliás todo o poder da série vem do trabalho dos actores e do argumento cujas reacções deles me faz mesmo acreditar que alguém com aquelas particularidades psicológicas poderia reagir assim. Digo mesmo que nunca fiquei tão impressionado com a verosimilhança dos intervenientes como aqui, nem mesmo em nenhum outro filme já feito e prova grande a paciência do David Chase, que só segue para as filmagens quando todos os episódios estiverem escritos e preparados nem que demore dois anos a o fazer.

Twin Peaks

É o grande espelho da minha relação agridoce que tenho com o David Lynch. Tanto posso ficar impressionado e idolatrar alguns dos seus filmes como me desinteresso por outros. A primeira temporada de

Twin Peaks faz parte do primeiro caso. Oito episódios grandiosos em formato telenovelístico que tem mais de sátira do estado da televisão moderna que de thriller psicológico. Depois a segunda temporada, bem, a segunda temporada acho um bluff gigantesco e quase ofensivo que só vale mesmo pelo enorme Kyle MacLachlan que consegue levar a série aos ombros mesmo quando esta já parece perder o seu sentido. No entanto, e mesmo se me achei enganado pelo desenrolar do segundo ano, os primeiros oito episódios são do melhor que a televisão já nos ofereceu e ainda protagonistas de um fenómeno curioso, na época

Twin Peaks movia mais tinta que as teorias sobre o

Lost e anos mais tarde com o mercado de DVDs e o nome Lynch bem edificado na nossa cultura audiovisual houve um renascimento do culto da mesma e novos fãs entraram no circulo de adulação à série. Engraçado que o nome Lynch foi crucial, outros grandes trabalhos do género (como o injustamente esquecido "Wild Palms - Palmeiras Bravas") não tiveram a mesma sorte.

Six Feet Under

Duas pessoas que conheço disseram em alturas e locais diferentes "God Bless Alan Ball" quando acabaram de ver o último episódio da grande saga da família Fisher criada por um dos argumentistas mais criativos do novo cinema americano, embora só tenha assinado uma obra no grande ecrã que lhe valeu logo um Óscar e um rol infindável de reconhecimentos e prémios. A série, que durante 5 anos desenvolveu a psyche dos membros de umas das famílias mais disfuncionais da televisão norte-americana, soube quase sempre manter um nível superior mesmo se cada episódio caísse mais nos berros e nas queixas de Nate, David, Brenda e Claire do que propriamente nas resoluções dos seus problemas, mas não sei como seria de outra forma se isto são personagens que passam a maior parte do tempo a invocar os seus fantasmas do que a fazer propriamente alguma coisa para se salvarem. Daí grande parte do encanto daquela última sequência onde, pela primeira vez, alguém dá um passo em frente e procura salvação, ou, como canta a Sia na mesma sequência, exige salvamento.

24

Há qualquer coisa que não devia funcionar nas aventuras do Jack Bauer. O cuidado com o tempo é por vezes espalhafatoso (não há crepúsculo, passa logo de sol radiante para o breu da noite), os lapsos temporais de cada série fazem com que a personagem principal devesse ter agora quase 65 anos e aquela terceira temporada é muito estranha no plano narrativo.

Mas a acção perdura e a série consegue um recorde de "cliffhangers" impressionantes que eu não consigo deixar em passar em branco. É uma gestão impressionante de situações onde o término de que tudo que pode correr mal, correrá, consegue ter outra dimensão e quando se atinge o "worst case scenario" quem é a única pessoa capaz de resolver a situação? Jack Bauer, apoiado pela sua mega-equipa de nerds da CTU na des-humana luta contra terroristas que todos os anos querem eliminar metade da população de Los Angeles ou simplesmente assassinar o senador/presidente/senador David Palmer. É televisão excitante que nenhum mal faz e 1 hora por semana bem precisamos de nos sentar na beira do sofá à espera que o Jack se desembrulhe daquela situação que parece não ter resolução possível mas que ele lá encontra forma de nos surpreender.

E que dizer do enorme Keifer Sutherland que descobriu aqui papel para a vida inteira e sina para qualquer type-casting futuro? E na terceira série o nosso Joaquim de Almeida num tremendo over-acting? E a Elisha Cuthbert a...bem, a mostrar uma carinha laroca nunca fez mal a ninguém.

Heroes

E terminada a primeira temporada entra

Heroes no panteão das melhores séries tudo porque é sempre um prazer ver uma homenagem à nova-cultura geek em tão grande escala. Confessou Tim Kring, o criador, que a equipa de argumentistas visita frequentemente forums sobre a série para saber a opinião dos fãs e ter ideias para resoluções futuras. Merece mesmo uma análise em como a contra-cultura está directamente relacionada às altas entidades artísticas nos dias de hoje e que nalguns casos uma não existe sem a outra. Mas a série propriamente dita merece outra espécie de elogios. Primeiro saber gerir bem os mistérios e não deixar em desespero os seus fãs (síndrome

LostTwin Peaks) e depois o facto de como um simples lugar-comum da cultura da banda-desenhada norte-americana pode ainda dar lugar a uma original, interessante e viciante história. Pontos positivos ainda para o grande Hiro Nakamura, o japonês que controla o espaço e o tempo, que mesmo sendo uma personagem secundária basicamente rouba o espectáculo todo e consegue ser cara mais memorável e adorável da série. É o perfeito exemplo da qualidade da televisão norte-americana em comparação à pobreza de muitos blockbusters do grande-ecrã: como fazer uma história com super-heróis, com bons efeitos especiais sem recorrer à pobreza da gestão bidimensional das personagens.

Quem não viu não sabe o que está a perder e deve JÁ pôr as mãos nesta primeira temporada que acabou. Quem já viu sabe do que falo e anseia por Outubro quando se vai saber como vai continuar as aventuras de Hiro, dos irmãos Petrelli, da bela Claire, etc.

Lugares de HonraDuarte & Cª; Wild Palms; Twilight Zone; Alfred Hitchcock Presents...; Taken; Amazing Stories; Lost; O Polvo; Riget - O Reino; Firefly

Sitcom/comédiaThe Office

A série que nos trouxe o monstro Ricky Gervais e parece que tudo o que de lá saiu é moldado em material de primeira qualidade. Mas primeiro está Ricky, ou melhor, David Brent. O patrão mais execrável da história da televisão britânica é rei e senhor de situações de comédia tão constrangedoras que já não se via desde o enorme Alan Partridge do Steve Coogan ou o histórico e hilariante Basil Fawlty do John Cleese. Dói ver aquela pobre alma que é logo descrita no fim do primeiro episódio pela sua secretária como "you sad pathetic little man". Desde então é sempre a descer.

No futuro, e depois do fabuloso especial de Natal, Ricky trouxe

Extras outra vez com o seu argumentistas companheiro Stephen Merchant que desta vez entra como actor, num resultado fabuloso para fãs dos dois. O remake americano com Steve Carell no papel de David Brent é, imagine-se, fabuloso (ou nem fosse apadrinhado pelo próprio Gervais que ainda escreveu um ou outro episódio); Martin Freeman saiu do escritório para se tornar num óptimo actor de cinema com a honra de ter sido um óptimo Arthur Dent na adaptação cinematográfica de "Hitchhikker's guide to the galaxy". E Gervais, esse passeia-se sobre os seus louros, merecidamente, e deixa-nos na expectativa do seu próximo projecto já que, até agora, tudo o que ele toca se transforma em ouro.

Fawlty Towers

Devo ter alguma coisa por personagens detestáveis. Ele é David Brent, ele é Alan Partridge, ele é Black Adder. Mas admita-mos que destes todos o seu mestre é o único e incomparável Basil Fawlty, o dono de um hotel no centro de Inglaterra, racista, xenófobo, pomposo, ignorante e tudo o que pode haver de pior. É incrível como é que aguentou tanto tempo a gerir um hotel com a sua mulher se ele, literalmente, detesta todos os clientes que por lá passam e pior ainda, faz questão de o dizer. No fim ele consegue mover a série inteira só por abrir a boca, só porque imitar Adolf Hitler à frente de um grupo de hóspedes alemães. Nunca as comédias de situação conseguiram criar settings tão caóticos em apenas dez minutos e o pior é que no fim nada está bem e as personagens não se sentam à volta a fogueira a cantar, não, normalmente os hóspedes fogem e deixam o Basil numa posição embaraçosa à frente da sua mulher e de outros clientes, aos berros e a mal dizer tudo e todos porque nunca a culpa é dele.

Aliás, só por si, só pelo John Cleese na pele de Basil, que a série tinha tudo para funcionar mas o que acabou por se transformar foi num fenómeno que ainda hoje é inspiração para novos projectos britânicos, americanos e mesmo em Portugal.

Scrubs

O sentimento de "feel-good" atravessa todos os poros desta série ao ponto da personagem principal, o Doutor John Dorian ou J.D. (um óptimo Zach Braff), parecer por vezes a criatura mas irritantemente feliz do planeta. E quando isso acontece entram os outros, entra o alter-ego de JD na papel do Doutor Cox ou o nemésis Janitor e a série salva-se de se tornar num arraial de boas intenções e consegue mesmo dar lugar ao humor negro e nonsense mas sempre com boas intenções, sempre. Gosto do Bill Lawrence que já tinha provado com o óptimo

Spin City - aquela série de comédia com o Michael J. Fox passada nos bastidores da câmara municipal de Nova Iorque - que é um óptimo argumentista de comédia sem recorrer à escatalogia, à piada fácil ou à crítica social. O seu estilo de escrita à clássico mas bem definido e é nesse aspecto que

Scrubs parece ser onde ele está como um peixe no oceano. Todos as histórias começam com as personagens em total harmonia, há um inciting incident pouco tempo depois, um segundo acto bem estruturado, um clímax (principalmente com uma boa música na banda sonora a passar) e a resolução do problema dramático e pronto, alguém aprendeu a lição e tudo ficou bem. É extremamente académico mas nada disso serve de empecilho para melhor tomar partido da série, principalmente porque esta sabe parodiar-se a si mesma e transmitir boas intenções aos seus espectadores. Nada melhor para uma vez por semana durante meia-hora e a verdade é que no fim de cada episódio sentimo-nos muito zen e com a impressão que não há nada de mal neste mundo.

Seinfeld

A série que chegou viu e venceu quando ninguém estava à espera. Um baú de personagens e catchphrases mais prolífero que os Monty Python e um dos símbolos da televisão americana da década passada. E isto tudo para falar sobre...nada. Acredito que ainda hoje Jerry Seinfeld e os seus companheiros se riam em como conseguiram levar a sua avante e pôr toda a gente a dizer "NO SOUP FOR YOU" sem saberem mesmo porquê. Quer dizer, não é que antes tivéssemos visto personagens a chegar, aleatoriamente no meio de uma história, a dizer que vão abrir uma loja para vender a parte de cima de queques. Vêem onde quero chegar? Jerry Seinfeld e companhia faziam parte de uma parada de situações sem sentido que numa outra sitcom qualquer viriam da boca da personagem idiota, e aqui são motor para episódios de pura comédia genial que tudo vai buscar à tradição stand-up do seu protagonista principal. Conscientes do sucesso e, principalmente, do fenómeno que a série era, Larry David e Jerry Seinfeld fazem o impensável e passam a escrever sobre, imagine-se, uma cadeia de televisão apresentar uma ideia a Jerry Seinfeld para este fazer uma série sobre a sua vida, isto é, sobre exactamente nada! Quer dizer, se até ali andavam a escrever sobre eles mesmos e as suas experiências de vida (Jerry é...Jerry, Kramer é uma personagem famosa da cena de Nova-Iorque e George Constanza é Larry David) então o passo mais óbvio seria passarem a escrever sobre o dia em que alguém na NBC teve a estúpida ideia de pedir a estes dois para fazerem uma série sobre eles próprios. Estúpida porque nunca ninguém no seu perfeito juízo alguma vez faria uma coisa do género mas felizmente houve um executivo daa NBC que naquele ano não tomou os seus medicamentos e foi a nossa cultura que ficou a ganhar.

Depois de um final que deixou saudades e das pausadas edições em DVD da série, os fãs puderam assistir ao nascimento de

Curb Your Enthusiasm, uma espécie de

Seinfeld só, e com, sobre Larry David. E até agora, em cinco temporadas, parece estar-se a edificar como uma das melhores séries de comédia do novo humor americano.

Arrested Development

A minha escolha das melhores séries de comédia parece faltar muitos pesos-pesados e apresentar nomes que ainda não parecem ter ganho estatuto necessário para estar nos 5 finais. A escolha tem a sua razão, assim consigo um apanhado de cinco séries diferentes que caracterizam cinco tipos diferentes de fazer comédias de situação.

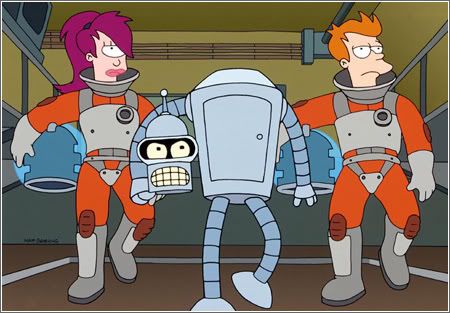

De todas estas, a que é capaz de ser a mais desconhecida em Portugal, é esta. Esta pérola criada por Mitchell Hurwitz e produzida por Ron Howard foi infelizmente cancelada pela Fox, canal que a trasmitia, embora tal tenha levado a uma série de gags delirantes no decorrer da terceira e última temporada num belo caso de televisão satírica de intervenção contra a mão que os alimentava que nem o Matt Groening no

Futurama se lembraria.

Arrested Development começa com a introdução de uma família do mais disfuncional desde os Jacksons. Quando o pai, George Sr. Bluth, é preso por fraude económica, traição à pátria e mais uma série de delitos, é o seu segundo filho, Michael Bluth, que tem que cuidar da família e da empresa - a mãe Lucille Bluth é uma socialite com um grave problema com o alcóol, o irmão mais velho G.O.B. Bluth (pronuncia-se Job) é um mágico falhado, o irmão mais novo Buster Bluth sempre viveu protegido pela mãe o que fez com que seja um inadaptado social com um severo caso de complexo de Édipo, a irmã gémea de Michael, Lindsay Bluth, outra socialite que adora manifestações sociais e é casada com um actor "wannabe" ex-psiquiatra (ou analrapista...sim!), Tobias Funke, com quem nunca teve sexo embora tenham uma filha, Maybe Funke por quem o filho de Michael, George Michael Bluth, está apaixonado embora esta seja sua prima. E isto é só o setting dado pelo primeiro episódio e a partir daí as coisas passam a desenrolar-se com contornos ridículos. Tudo bem narrado pelo próprio Ron Howard (terá sido a melhor coisa que Ronnie fez desde os seus tempos de

Happy Days) num belo retrato da América rica do pós 11 de Setembro. São imensas as referências à Enron, Martha Stewart, guerra no Iraque + procura por Bin Laden, o Star Wars Kid uma hilariante aparição daquele pobre chinês que foi ao American Idol cantar uma música d Ricky Martin, entre outras. É uma série que daqui a 10 anos podemos voltar a ver e relembrar alguns dos elementos mais importantes da cultura pop do ínico do século mas, acima de tudo, a tristeza que é não podermos voltar a ver mais nada sobre os Bluth assim que termina o genial último episódio. Participações especiais de Zach Braff, Ben Stiller, Julia Louis-Dreyfus e Charlize Theron (esta brilha com a sua personagem) embelezam ainda mais aquela que é, infelizmente, a melhor série de sempre a ser cancelada!

Quem não viu que vá já buscar e se converta. Quem já testemunhou admita que depois de ler isto até apetece voltar a ver tudo de uma vez só.

(Um dos realizadores da série apresenta a sua estreia no cinema com Michael Cera (George Michael Bluth) no filme

Superbad cujo trailer já anda por aí e parece ser óptimo, para além de vir da mente dos criadores do muito injustamente subestimado

40-Year Old Virgin)

Lugares de HonraCheers; Frasier; Herman Enciclopédia; Monty Python's Flying Circus; Black Adder; Densha Otoko; Freaks & Geeks; Não és homem não és nada; That 70s Show; Get Smart; Family Ties; Spaced; Green Wing; Royle Family; League of Gentlemen

AnimaçãoThe Simpsons

Fácil. Fácil de mais para começar a falar das melhores séries de animação feitas porque não se podia começar por outra coisa se não aquela que foi recentemente escolhida pela revista Time como a melhor série de sempre (animação ou live-action) e poucos são os que podem contestar essa decisão porque nenhuma outra obra teve o impacto social que a família amarela de Groening teve. Aliás, se se fizesse um apanhado dos anos 90 durante um único minuto uma das imagens que teria de aparecer seria a cara de Bart Simpson ou a grande pança de Homer. Tira-se o chapéu, principalmente porque na minha modesta opinião as últimas séries não têm sido mais fracas mas simplesmente rotineiras e pouco conscientes que as pessoas já se habituaram aos Simpsons. Mas continuam a ser boa televisão, ainda, 18 anos depois da chegada do cão Santa's Little Helper que terminou o primeiro episódio nesse longínquo Natal de 1989. E ainda mais, esta 18ª série teve excelente episódios ao nível de uma, 7ª temporada.

A par disso não consigo dizer mais nada de novo sobre esta série sem descarregar o meu amor ao Matt Groening e a sua equipa que basicamente FIZERAM a televisão do novo século. Sem esta saga os anos 90 não parecem fazer grande sentido e eu ainda tenho pesadelos do dia em que a Fox puxar a ficha e cancelar de vez e eu nunca mais poderei testemunhar Homer, Marge, Bart, Lisa e "a outra". Enquanto isso tivemos o filme que é uma óptimo apanhado de tudo o que a série tem de bom e capaz de agradar os verdadeiros fãs. Sim, não é tão magnífico como

South Park: Bigger, Longer and Uncut foi, mas porra, os Simspsons estão connosco há quase duas décadas, o topo do mundo já foi atingido por eles e agora só se pode esperar por qualidade. Aliás, o

The Simpsons Movie é capaz de ser dos filmes fui com menos expectativas de ser assim um obra surpreendente que me desse um murro no estômago, eu só esperava por hora e meia de Simpsons e foi uma hora e meia de Simpsons que recebi. E isso, para quem me conhece, é para mim sinónimo das melhores horas e meia que posso ter.

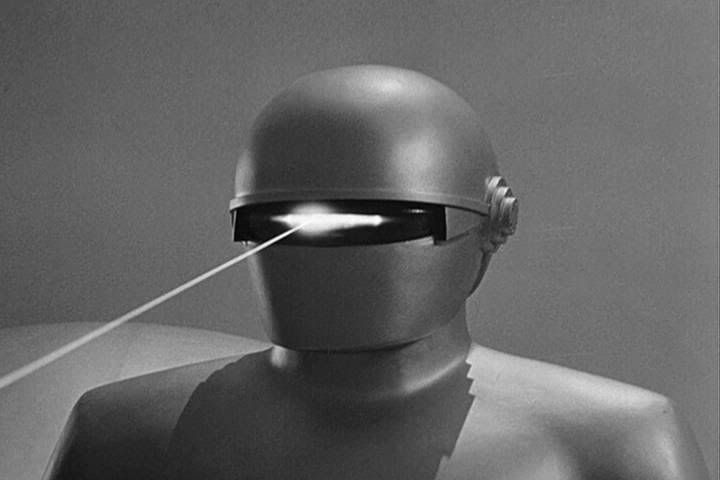

Futurama

O melhor do segundo trabalho televiso de Matt Gronening é que consegue completar o universo Groeninguiano que

The Simpsons não podia mexer a bem da "suspension of disbelief". A verdade é que ele confessou adorar duas realidades da televisão norte-americana clássica - a família norte-americana e a ficção-científica logo é fácil relacionar isso mesmo com a própria dimensão do storytelling, da representação real ao fantástico.

Futurama é tudo aquilo que

The Simpsons devia ser caso se passasse no ano 3000 e só esse simples facto abre caminhos para uma dimensão nova do humor Groeninguiano que nunca tinhamos experimentado. É mais do mesmo, mas esse mesmo vem nm novo pacote, fresco e saídinho da vaca portanto ainda saboroso e preparado a experimentar. Infelizmente a Fox não se contentou por não ter ali um novo fenómeno mundial e não quis manter um delírio de sub-cultura durante muito tempo e lá cancelou a série ao fim de 4 temporadas. Felizmente que Groening e Cohen (a dupla atrás do conceito) sabiam que ainda tinham muito que explorar nas aventuras de Fry, Leela, Bender e Zoidberg e vai daí prometeram uma série de filmes direct-to-video cujo primeiro deles todos chega às prateleiras norte-americanas no próximo mês e o trailer apresentado na ComiCon de San Diego mostrou duas coisas: Fox = pôia e que aquelas personagens ainda têm muito para nos dizer. Eu espero a salivar, prometo.

The Critic

Pronto, confesso que adoro quase tudo o que sai da fábrica dos

The Simpsons mas tentem provar que estou errado e que quem aprendeu a matéria lá saiu tão ou melhor preparado que um actor de comédia que começou no

Saturday Night Live. David X. Cohen é uma das mentes de

Futurma, Conan O'Brien...é o Conan O'Brien, Brad Bird é

O melhor realizador de filmes de animação (

Iron Giant,

The Incredibles e recentemente

Ratatouille) e depois Al Jean, Mike Reiss e Jon Vitti juntaram-se a uma série de animadores da melhor série de sempre (sic) para criar uma pequena pérola chamada "The Critic" que passou ao lado de muita gente, principalmente do nosso país. Jay Sherman (Jon Lovitz) é um Nova-Iorquino que é crítico de cinema embora seja complicado ele sair contente de qualquer filme ("This gets the highest score, 7 out of 10") e junta o seu programa de cinema semanal género Lauro Dérmio meets Roger Ebert com a sua vida cosmopolita ao lado do seu filho e do seu pai quasi-demente. A série durante as duas temporadas que passou serviu como uma bela paródia ao trabalho do execrável crítico de cinema qual bloguista a tentar cruficar a Kathleen Gomes enquanto podem, recriando maneírismos da crítica norte-americana, provar o seu desprezo por alguns trabalhos de cinema que por lá estreiam. É mel para cinéfilos, a série que infelizmente a ABC e a FOX (quem mais) não quiseram dar seguimento. Uns anos depois saíram na internet uma série de delirantes episódios grátis especiais que se baseavam somente no programa de Jay Sherman em que ele sentado na sua cadeira satirazava alguns filmes estreados na altura, de

X-men 2 aos primeiros Harry Potters ou mesmo o mui gozável

Pearl Harbour. Merece ser descoberta aquela que foi a primeira série analisada pelos históricos Gene Siskel e Roger Ebert no seu programa

Siskel & Ebert em que recebeu

Two Thumbs Up e proporcionou que os dois fossem convidados a se interpretarem a si mesmos num óptimo episódio da segunda temporada.

South Park

A uma certa altura, já o maior trabalho de Trey Parker e Matt Stone tinha reconhecimento de público e crítica e ainda um GRANDIOSO filme já adorado por todos,

South Park atinge um ponto épico impensável mesmo para os seus fãs. Estamos mesmo no começo da quinta temporada e Eric Cartman, a criança que menos simpatia transmite desde que a televisão foi inventada, participa num duelo com um outro rapaz para ver quem faz o melhor chilli e no decurso da prova (em que cada um come o chilli do outro) Cartman revela como trocou as voltas ao companheiro anulando o plano que este tinha em dar de comer ao pequeno Eric um chilli com pêlos púbicos. Mas ainda vai mais além e num magnífico monólogo com o humor mais negro que nem os inagualáveis da Liga de Cavalheiros se lembrariam, Cartman explica calmamente e sem pressas como matou os pais do seu inimigo, triturou-os e assim fez o chilli que o rapaz está a comer. Eric Cartman deixou de ser aqui o responsável por pequenas brincadeiras ingénuas e tornou-se uma epítome de sadismo, o gajo, uma criança, participa num acto deliberado de homicídio e canibalismo. Como se a cena não fosse já maldita o suficiente, a criança começa a chorar em pânico sob o olhar petrificado de toda a cidade que está a assistir aos acontecimentos e que faz Cartman? Levanta-se, vai ter com o rapaz e LAMBE-LHE AS LÁGRIMAS!! Jesus, como eu não queria acreditar no que estava a ver, Trey Parker e Matt Stone tinham no início da sequência elevando a fasquia do seu humor doentio mas estavam a perder o controlo e então chega a "cherry on top", atrás aparecem os Radiohead (voz dos mesmos) a gozar com o pobre coitado que chora e a chamarem-no de maricas. O episódio termina aqui e eu ainda demorei uns minutos até voltar a fechar a boca e a única coisa que me sai depois foi uma leve gargalhada seguida de uma onomatopeia de espanto.

South Park sempre serviu de exorcismo para qualquer bom ser-humano com algum sentido de humor mas o que tinha acabado de ver era um passo tão à frente que só daqui a vários anos é que lhe darão devido valor. Porquê esta revisão da melhor cena de sempre de uma das melhores séries de comédia de sempre? Pois é ela que demonstra que nada é sagrado para estes dois verdadeiros "enfants terribles", que a sua obra para a posteridade continua para surpresa de todos a disparar em todas as direcções e a ganhar inimigos por onde passa. E já vão uns 10 anos e até hoje ninguém pode negar que o mundo bem que andava a precisar destes dois.

King of the Hill

Infelizmente pouca gente percebe a beleza desta série. Não há aqui nenhuma intenção de um retrato satírico da América de hoje (i.e.

The Simpsons) nem atirar gags à parede para ver qual pega (i.e.

Family Guy). Aliás, de todas as séries de animação,

King of the hill deve ser aquela que podia muito bem ser feita em live-action mas assim podia tornar-se mundana. A caricaturalidade das suas personagens parece bater com a mundanidade das suas histórias, quer dizer, isto são personagens do mais sulista que se pode imaginar, há aqui material para escatalogia nonsense e para bater ainda mais no nervo da América ignorante-republicana. Mas Mike Judge adora as suas personagens e só lhes quer bem, apesar de tudo aquelas pessoas simples e com problemas simples existem e mesmo se não conheço nenhum redneck como os que vemos nos filmes, conheço e prezo bem as suas versões portuguesas.

Mike Judge, esse deixa a sua escola (

SNL;

Beavis & Butt-head) à porta e apresenta só uma sitcom com rednecks, nada mais que isso, da mesma forma que

Sex & The City bem representa a mulher nova-iorquina rica e sofisticada, também aqui se sabe pegar no redneck e valoriza-lo sem rídiculos mas com boa comédia. Espreitem ainda o interessante

Office Space também da autoria de Mike Judge.

Lugares de HonraThe P.J.s; Dr. Katz; Robot Chicken; Robin

A pedido de várias famílias (i.e. duas pessoas) este blog volta às lides de analisar filmes que vou vendo. Todos os posts anteriores desapareceram por já se encontrarem datados mas se tudo correr, e eu ainda aqui estiver nos próximos meses, voltarei a falar de alguns dos filmes que já tinha aqui analisado. Esta lista das minhas 5 séries preferidas dentro de três género distintos veio a propósito de um desafio do meu grande amigo Ricardo Gonçalves (

CineArte) e assim decidi re-abrir aqui as hostes. Que venha a festança agora.